Дальняя авиация России: история создания и описание самолетов. Дальнебомбардировочная авиация в великой отечественной войне Обзор самолетов дальней авиации в наши дни

Военно-воздушные силы Российской Федерации состоят из нескольких подразделений, у каждого свои функции и задачи. Оперативно-тактическая авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация и дальняя авиация в свою очередь состоят из бомбардировочной, разведывательной, истребительной, штурмовой, специальной и транспортной авиации.

Военно-воздушные силы РФ включают в себя территории с авиационными базами, которые напрямую подчинены главнокомандующему.

История дальней авиации России

Чуть больше ста лет назад, при царе Николае Втором, была создана воздушная эскадрилья, которая состояла из прародителей современных самолетов - лайнеров "Илья Муромец". Несмотря на то, что первые бомбардировщики поднялись в воздух в 1923 году, военный праздник, посвященный дальней авиации, был введен только 23 декабря 1999 по приказу главнокомандующего ВВС России.

"Илья Муромец" - это С-22, сконструированный Сикорским. Первый самолет вышел с конвейера вагонного завода. Сделан он был из дерева, имел два крыла и четыре мотора, то есть являлся бипланом. Вес машины составлял около пяти тонн. Для военных действий самолет оборудовали двумя площадками и пулеметами в пространстве между шасси и сверху фюзеляжа.

Первым пилотом стал сам авиаконструктор Сикорский. Через полгода испытательных полетов самолеты начали выпускать для армии Российской Империи. Разрешение сесть за штурвал мог получить исключительно офицер. Более того, бортовой механик так же должен был носить офицерское звание.

С 1914 года все "муромцы" были оборудованы новейшими двигателями с большей мощностью, кроме пулеметов появились держатели бомб, бомбовый прицел и шесть мест для экипажа. Это были первые бомбардировщики типа Б дальней авиации России. Эта же машина установила рекорд длительности полета - 6 ч. 30 мин.

Российская авиация в Первую мировую войну

Эскадрилья была сформирована из большого штата летчиков и наземного обслуживающего персонала. М. Шидловский стал командующим дальней авиации того времени. Были построены ремонтно-механические амбары и склады, свои подразделения связи, метеослужба, летная школа (которую снабдили специальными учебными самолетами), создана специальная зенитная артиллерия.

Во время Первой Мировой войны пилотируемые группы потеряли только одну единицу "муромца" и совершили около четырехсот разведывательных миссий.

В 1916 году С-22 был снова модернизирован до типа Е. Таким образом, новый самолет весил уже более семи тонн и был оснащен восемью огневыми точками - обстрел мог проводиться со всех сторон ВС.

1917 год - создание очередной модификации "Ильи Муромца" - Ж. Однако после февральской революции все планы по постройке тяжелых бомбардировщиков в количестве 120 штук провалились. Разрушение эскадры продолжилось снятием с должности Шидловского, которого объявили монархистом.

Когда войска Российской Империи начали отступать от Винницы осенью 1917 года, "муромцев" решили сжечь, чтобы враг не захватил их. Крайний боевой рейс С-22 выполнил в 1920 году 21 ноября, далее использование самолетов ограничилось в сфере пассажирских и почтовых перевозок.

Конструкторские бюро Туполева и Ильюшина

30-е годы ХХ века вошли в историю страны большим прорывом в развитии самолетостроения. Для подразделения дальней авиации проектировка кардинально новых машин началась еще в 1927 году. В итоге известнейший в наши дни инженер-конструктор А. Туполев создал свои детища ТБ-1, ТБ-3 и ТБ-4, пущенные на дальнейшее серийное производство. Бомбардировщики были тяжеловесами, изготовленными из цельных кусков металла, шасси было переоборудовано в лыжный механизм. Советский Союз вышел на первое место по качеству двухмоторных бомбардировщиков.

Мало кто знает, но бомбардировщик ТБ-4 (или АНТ-20) был сконструирован и в виде грузопассажирского самолета. Он получил название "Максим Горький" и первым пилотом стал знаменитый летчик дальней авиации М. Громов. Являясь мировым рекордсменом в поднятии пятнадцатитонного груза на высоту в пять километров, самолет "прожил" всего около года. Лайнер разрушился на глазах у публики после аварийного столкновения в воздухе во время показательного полета 1935 г.

Следующая разработка для дальней авиации стала по-настоящему феноменальной. Шел 1932 год, П. Сухой, руководствуясь наставлениями А. Туполева, разрабатывает низкопланерный самолет с одним двигателем. Он так же являлся цельнометаллическим. Именно на нем один из лучших летчиков, Валерий Чкалов, установил мировой рекорд дальности полета. Летчик вылетел из Москвы на АНТ-25 через Северный полюс и достиг побережья Тихого океана в Калифорнии. Километраж пути составил 10 140.

В те же 30-е годы, одновременно с разработками А. Туполева, Главное управление промышленности в сфере авиации собрало всех именитых авиаконструкторов Союза под одну крышу Центрального конструкторского бюро. Руководить пригласили С. Ильюшина. Наряду с проектированием ТБ-4, в 1935 году выпускается совершенно новый вид бомбардировщика - ДБ-3. Через год успешных испытаний самолеты этого типа начали поступать в пользование ВВС.

1938 год - разработка ИЛ-4. Ильюшин создал то, с чем не могли справиться многие другие страны, - первый самолет-штурмовик. Машина с улучшенной мощностью в двигателях и усовершенствованным боевым комплектом участвовала как в финской войне, так и в ВОВ. Общее количество выпущенных ИЛ-4 - 1528 самолета.

Авиация во времена ВОВ

Свои задачи стратегического и оперативно-тактического плана дальняя авиация начала выполнять с первого дня объявления Великой отечественной войны, с 22 июня 1941 г. Главным бомбардировщиком стал ИЛ-4. С самолетов ДБ-3, Пе-2 и Пе-8 экипажи сбрасывали бомбы на головы немцев в захваченных ими европейских городах, Варшаве, Бухаресте, Кенигсберге.

Ни одна крупная операция Красной армии не обошлась без боевых вылетов дальней авиации. Через год после начала войны в армии сформировалось 8 дивизий дальней авиации. Насчитывалось 340 бомбардировщиков с 365 экипажами.

За годы военных действий почти 260 летчиков получили звание Героя Советского Союза.

Послевоенная обстановка ввела самолетный парк дальней авиации в кризис - машины устарели и были списаны. Поэтому в 1947 году было принято решение с помощью бюро Туполева создать новые мощнейшие и тяжелые Ту-4. Это была копия американского бомбардировщика В-29. Самолет был адаптирован под запрос советского руководства. В 1951 году новоиспеченная копия Ту-4 становится первым носителем ядерного оружия.

Скачек в самолетостроении

Середина 50-х годов подняла советское военное самолетостроение на новый уровень. Был создан "Барсук" или Ту-16 - качественно новый моноплан, у которого четко в центре корпуса расположилось стреловидное крыло. Первый выпуск был произведен в Казани, в октябре 1953 г. Управлением Ту-16 занималось 6 человек. Боевое вооружение состояло из башенных дистанционных установок, носовой пушечной установки (ПУ-88) и 23-миллиметровым АМ23.

Другое детище Туполева - турбовинтовой четырехдвигательный стратегический бомбардировщик-ракетоносец "Медведь" (Ту-95). Общая боевая нагрузка составляла 12 000 кг. До сих пор в мире нет аналогов этим двигателям - они считаются самыми мощными.

56-60-е годы - создание ЗМ. Основное отличие от остальных стратегических бомбардировщиков - наличие нового комплекса вооружения - крылатая ракета Д5. Она создавалась для поражения сильно защищенных морских и сухопутных целей. Ее дальность 270 км, а скорость в три раза быстрее звуковой.

Развитие авиации в холодную войну

Организации НАТО и ОВД (Организация Варшавского договора) после окончания Второй мировой являлись основными военно-политическими блоками. Противостояние США и СССР, по мнению историков, в любую секунду могло превратиться из холодной войны в Третью мировую, поэтому дальняя авиация была для Союза отличной ядерной защитой. Вскоре состав дальней авиации пополнили ракетные войска, была создана ракетная дивизия.

Период холодной войны дал толчок к созданию авиационно-ракетного комплекса К-22 на основе Ту-22, который претерпел три модификации.

Символом противостояния стал "Белый лебедь" (Ту-160). Его мощь заключалась не только в сверхзвуковой скорости, но и в изменяющейся геометрии крыла. Впервые самолет поднялся в воздух в 1981 году с аэродрома в Раменском. В дальнейшем "Лебедь" вышел на серийное производство.

Обзор самолетов дальней авиации в наши дни

Современная дальняя авиация является основой ядерных сил Российской Федерации. Базы частей дальней авиации распределены с учетом стратегического назначения и оперативности.

Самолетный парк представлен машинами:

- Ракетоносец Ту-160 - 16 единиц.

- Ракетоносец Ту-95МС - 32 единицы действующих и 60 в запасе.

- Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ - около 12.

- Самолеты-заправщики Ил-78 - 19 единиц.

- Самолеты-разведчики Ту-22МР - 150 единиц.

Самолеты вооружены крылатыми ракетами большой дальности, ядерными и обычными ракетами с оперативно-тактической миссией, бомбами разного калибра.

Военный патруль контролирует пространство Исландии, Норвежское море, Северный полюс, Алеутские острова, восточное побережье Южной Америки.

Музей дальней авиации

Российские музеи, посвященные дальней авиации, расположились в Рязани и Энгельсе. Рязанский музей является старейшим, он был создан в 1975 году в честь тридцатилетия победы в ВОВ. Располагается музей в гарнизоне Дягилева. Его экспозиция представлена военными самолетами (Ту-22М2, Ту-95К, Ту-16), различными документами и фотографиями офицеров и летчиков. Адрес музея: г. Рязань, ул. Белякова, в/ч 41521, Музей дальней авиации.

В Саратовской области находится второй российский музей дальней авиации. Его посетители будут приятно удивлены тем, что располагается он на действующей авиабазе дальней авиации. Здесь можно вживую увидеть настоящие стратегические бомбардировщики - Ту-160. Более того, во владении музея находится целая коллекция крылатых ракет и авиабомб. Адрес музея: г. Энгельс, 1, в\ч 42152.

И самым крупным музеем ВВС является музей в поселке Монино, Московская область. Он признан самым большим авиационным музеем в мире, коллекция самолетов не оставит равнодушным ни одного посетителя. Плюс несколько раз в год в музее проходит День открытых дверей, когда к самым интересным экспонатам подгоняется трап и разрешается осмотр внутренней части боевых машин. Коллекция богата и самыми первыми самолетами, и самыми современными. Адрес музея: Московская область, Щелковский район, п.г.т. Монино, ул. Музейная, д. 1.

Будущее дальней авиации

Командующим дальней авиацией 16 сентября 2016 стал генерал-майор С. И. Кобылаш. На сегодня дальняя авиация ВКС РФ ожидает разработку от ОАО "Туполев" перспективного авиационного комплекса дальней авиации стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. Первый вылет примерно назначен на 2019 г., а введение в строй в 2025 г. Из разных источников приходит информация, что новая машина будет выглядеть по типу "летающего крыла". Конструкция дальнобоя уменьшит возможность обнаружения радарами.

Авиация дальнего действия сыграла решающую роль в войне.

212-й отдельный

В январе 1941 года Голованов, один из лучших летчиков страны, прославившийся во время финской войны и операции на Халхин-Голе, написал письмо Сталину…

В этом письме пилот-ас предлагал создать крупное авиационное соединение, которое способно выполнять боевые задачи в глубоком тылу противника в сложных метеоусловиях в любое время суток. Он писал: «Именно этот вопрос, по существу, и будет решать успех предстоящих военных операций в смысле дезорганизации глубоких тылов противника, его промышленности, транспорта, боепитания и т.д. и т.п., не говоря уже о возможности десантных операций. Имея некоторый опыт и навыки в этих вопросах, я мог бы взяться за организацию и организовать соединение в 100–150 самолетов, которое отвечало бы последним требованиям, предъявляемым авиации, и которое летало бы не хуже англичан или немцев и являлось бы базой для ВВС в смысле кадров и дальнейшего увеличения количества соединений».

Голованова ошеломила оперативность, с которой правительство отреагировало на его предложение. Уже на следующий день летчика вызывали в Кремль к Сталину, которого весьма привлекло предложение Голованова. Вскоре было решено сформировать полк из летчиков, хорошо владеющих элементами «слепого» полета и знакомых со средствами радиолокации. В феврале 1941 года был создан такой полк - 212-й отдельный дальнебомбардировочный. Голованов был назначен его командиром. Перед ним была поставлена задача: добиться, чтобы экипажи были способны днем и ночью, при любой погоде, наносить бомбовые удары по глубокому тылу противника. В полк, расположившийся под Смоленском, были собраны самые лучшие летчики со всей страны, и началось усиленное обучение. Особое внимание уделялось занятиям по радионавигации и связи - дальняя авиация должна была уметь летать в самых трудных условиях и при этом выполнять свои задачи.

Полк часто подвергали испытаниям учебными тревогами - по два-три раза в неделю. Экипажи получали боевые задачи и с подвешенными бомбами совершали вылеты. После отмены тревоги измученные летчики еще должны были проходить учебную программу. Люди уставали от постоянного перенапряжения, и в штабе полка было решено устроить им день отдыха в следующее воскресенье…

В ночь на воскресенье позвонили из штаба округа. Вот так Голованов вспоминал об этом: «Раздался телефонный звонок, я поднял трубку и услышал из Минска взволнованный голос дежурного по округу:

- Боевая тревога, немцы бомбят Лиду!

Такие звонки в связи с учебными тревогами были в то время не редкостью.

- Товарищ дежурный, - ответил я, - дайте хоть один день отдохнуть личному составу. Только вчера я поднимал полк по своему плану. Нельзя ли отложить?!

- Немцы бомбят Лиду, времени у меня больше нет, - ответил дежурный и выключился».

После этого связь прервалась, и полк долго стоял в боевой готовности, без указаний, сетуя на то, в штабе округа так плохо подготовились к учениям. Никто не знал, что совсем рядом уже гибнут тысячи людей… Лишь во второй половине дня летчики узнали о начале войны - по обычному радио, из речи Молотова.

Когда связь появилась, полк получил приказ - нанести удары по объектам в глубоком тылу противника. Летчики совершали один вылет за другим, причем без прикрытия. Несколько экипажей погибли - к 28 июня из 72 самолетов осталось только 14, способных выполнять боевые задания. Остальные были сбиты или требовали ремонта. Но летчики, выполняя свои задачи по дальней бомбардировке, при этом умудрились сбить 18 «Мессершмидтов».

Голованов в те сумасшедшие дни начала внезапной войны проявил трезвость мышления и умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Вскоре Сталин назначил его командиром 81-й авиадивизии. Позже в дивизию влился 212-й отдельный дальнебомбардировочный полк, считавшийся самым опытным и умелым в авиации. 81-ая авиадивизия успешно воевала с врагом, во время обороны Москвы нанесла ему ощутимый урон. В сводках Совинформбюро часто говорили об этой дивизии, не называя ее номера: «В результате бомбардировки и штурмовки одна наша авиачасть за 14-18 октября уничтожила 108 танков, 189 автомашин с пехотой и боеприпасами, 6 бензоцистерн, около 50 мотоциклов, несколько орудий и 2 батареи зенитной артиллерии». «За один день 24 октября в районе Малоярославца и Можайска уничтожено 70 танков, 220 автомашин с пехотой и боеприпасами, до 6 цистерн с горючим и 4 огневые зенитные точки».

Голованов в те сумасшедшие дни начала внезапной войны проявил трезвость мышления и умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Вскоре Сталин назначил его командиром 81-й авиадивизии. Позже в дивизию влился 212-й отдельный дальнебомбардировочный полк, считавшийся самым опытным и умелым в авиации. 81-ая авиадивизия успешно воевала с врагом, во время обороны Москвы нанесла ему ощутимый урон. В сводках Совинформбюро часто говорили об этой дивизии, не называя ее номера: «В результате бомбардировки и штурмовки одна наша авиачасть за 14-18 октября уничтожила 108 танков, 189 автомашин с пехотой и боеприпасами, 6 бензоцистерн, около 50 мотоциклов, несколько орудий и 2 батареи зенитной артиллерии». «За один день 24 октября в районе Малоярославца и Можайска уничтожено 70 танков, 220 автомашин с пехотой и боеприпасами, до 6 цистерн с горючим и 4 огневые зенитные точки».

С бомбами на Берлин

В начале 1942 года в Ставке было решено создать АДД - авиацию дальнего действия. Подчинялась АДД непосредственно Сталину. Командующим был назначен Александр Голованов.

Ставка передала в состав АДД восемь дальнебомбардировочных авиадивизий, несколько аэродромов, имевших взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием. Это расширяло боевые возможности и позволяло экипажам бесперебойно летать в любое время года.

АДД наносила бомбардировочные удары по глубокому тылу врага, разрушала важнейшие стратегические объекты. Причем бомбардировки территорий, оккупированных фашистами, совершались еще тогда, когда СССР был сам под угрозой захвата.

Вот как об этом писали английские газеты в августе 1942 года: «Налеты русской авиации на Болгарию, Румынию и Венгрию причинили серьезные повреждения многочисленным центрам. До сих пор вообще считали, что Россия слишком далека и занята защитой своего собственного фронта, чтобы нападать на Балканы, и поэтому там отсутствовали многие элементы предосторожности... Особенные повреждения нанесены Будапешту. По словам одного нейтрального дипломата, во время первого налета на Будапешт сильно пострадал большой железнодорожный вокзал венгерской столицы и по заявлению венгерской печати правительство реквизирует все стекло в городе для ремонта окон. В настоящее время все три государства лихорадочно организуют противовоздушную оборону в основных городах и на работающих на гитлеровцев заводах, предусмотрительно созданных в этих странах как бы вдали от бомбардировщиков объединенных стран»...

Вот как об этом писали английские газеты в августе 1942 года: «Налеты русской авиации на Болгарию, Румынию и Венгрию причинили серьезные повреждения многочисленным центрам. До сих пор вообще считали, что Россия слишком далека и занята защитой своего собственного фронта, чтобы нападать на Балканы, и поэтому там отсутствовали многие элементы предосторожности... Особенные повреждения нанесены Будапешту. По словам одного нейтрального дипломата, во время первого налета на Будапешт сильно пострадал большой железнодорожный вокзал венгерской столицы и по заявлению венгерской печати правительство реквизирует все стекло в городе для ремонта окон. В настоящее время все три государства лихорадочно организуют противовоздушную оборону в основных городах и на работающих на гитлеровцев заводах, предусмотрительно созданных в этих странах как бы вдали от бомбардировщиков объединенных стран»...

Уже тогда, в 1942 году, осуществлялись бомбежки Берлина и других немецких городов. Помимо нанесения огромного урона врагу бомбардировками, АДД выполняла еще одну функцию. Авиация дальнего действия осуществляла поддержку с воздуха партизанам. Боеприпасы, еда, медикаменты для партизан - все это доставляли в глубокий тыл врага отважные летчики АДД.

Кроме того, они осуществляли бомбежки «по просьбе» партизан. Голованов приводит такой любопытный документ в своих воспоминаниях: «Прошу Вашего распоряжения помочь партизанскому отряду и разбомбить скопление немцев в тысячу восемьсот человек с техникой в населенных пунктах: с. Семеновское (восемнадцать километров северо-западнее г. Севск) и с. Алекшковичи (двадцать три километра северо-западнее г. Севск), Суземского района Орловской области, после чего партизаны уничтожат группировку. 6 июля 1942 года, начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко».

И такие «просьбы» отнюдь не были редкостью - АДД тесно сотрудничала с партизанами. Все крупные военные операции были совершены при непосредственном участии АДД. Вот как об этом говорили официальные документы: «За время оборонительных боев на сталинградском направлении с 17 июля по 19 ноября 1942 года АДД сделала 11 317 самолето-вылетов, что составило 49 процентов всех боевых вылетов АДД за этот период. В ноябре и декабре, несмотря на весьма плохие метеорологические условия, АДД продолжала свою боевую деятельность на сталинградском направлении, уничтожала войска и технику противника как в районах самого Сталинграда, так и на близких подступах к нему».

Всего же за время существования АДД, согласно военной статистике, было совершено более 194000 вылетов. По административным и промышленным центрам противника сделано более 6600 самолето-вылетов; по железнодорожным узлам и магистралям - более 65000; по войскам противника - более 73000 самолето-вылетов; по аэродромам - более 18000 и по морским портам - более 6000 самолето-вылетов. Кроме того - по специальным заданиям произведено 7298 полетов в тыл врага и перевезено около 5500 тонн груза, в основном боеприпасы и около 12000 человек личного состава. Можно смело утверждать, что победа нашей армии была принесена на крыльях АДД…

Дальнебомбардировочная авиация (ДБА) в начальный период Великой Отечественной войны привлекалась, как для выполнения самостоятельных оперативно-стратегических задач, так и в интересах войск фронта.

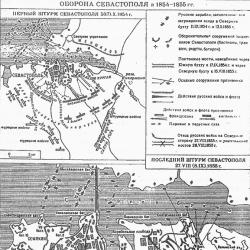

С 24 июня по 3 июля 1941 года соединения ДБА во взаимодействии с ВВС Балтийского и Черноморского флотов нанесли удары по важным объектам противника в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Бухаресте, по нефтепромыслам в Плоешти и других городах. В ночь на 8 августа был нанесен удар по Берлину. Всего за первые шесть месяцев войны соединения ДБА и ВВС флотов выполнили 549 самолетовылетов по военно-промышленным объектам противника.

В первые месяцы войны ДБА ГК понесла большие потери (до 65 процентов), её состав сократился до 266 самолетов. В июле-августе 1941 года авиационные корпуса ДБА ГК расформировали. С этого времени ДБА стала организационно состоять из отдельных тяжелых бомбардировочных дивизий.

Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) № 1392 от 5 марта 1942 года была создана Авиация дальнего действия (АДД) при Ставке ВГК. Командующим АДД был назначен командир 3-й авиадивизии дальнего действия генерал Александр Евгеньевич Голованов .

Штаб АДД разместился в Москве, в Петровском дворце, в котором до войны размещалась Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н. Е. Жуковского, а затем – штаб 3-й ад дд. На момент формирования АДД располагала 354 самолетами, из них исправных – 160, и 367 экипажами, 209 из которых летали ночью.

Конструктор (самого массового в серии) дальнего бомбардировщика - Ил-4 (ДБ-3)

Конструктор (самого массового в серии) дальнего бомбардировщика - Ил-4 (ДБ-3)

Ильюшин Сергей Владимирович

Дальний бомбардировщик Ил-4

В течение 1942 года АДД получила от промышленности 650 новых самолетов. Теперь его основу составляли самолеты Ил-4 , Ер-2 , Пе-8 , переоборудованные под бомбардировщики транспортные Ли-2 . С 1942-го в СССР по ленд-лизу начали поступать бомбардировщики «Митчелл» (В-25 ) , которые применялись и как дальний бомбардировщик в составе АДД. Это позволило не только покрыть боевые потери, доукомплектовать существующие части, но и сформировать новые.

К началу 1943 года АДД уже имела 11 дивизий. Боевой состав АДД на март этого года составлял 800 самолетов и продолжал увеличиваться.

Приказом НКО № 250 от 18 августа 1942 года первые пять полков ДБА ГК преобразуются в гвардейские, а в марте 1943-го – уже четыре дивизии и семь полков.

В октябре 1943 года АДД получила самолеты «Дуглас A-20G» с сильным пулеметно-пушечным вооружением, которые пошли на вооружение авиаполков «блокировщиков-охотников». В ноябре того же года была сформирована дивизия истребителей дальнего действия. В декабре 1943-го АДД имела в своем составе 17 авиадивизий, 34 авиаполка.

В третьем периоде войны возросла роль АДД в нанесении ударов по военно-промышленным объектам и административно-политическим центрам противника.

Тяжёлый бомбардировщик конструктора Петлякова В.М. Пе-8 (ТБ-7)

Так, в 1944 году на решение этой задачи соединения АДД выполнили 4466 самолетовылетов, то есть в 1,7 раза больше, чем за предыдущие годы войны. Действия АДД организовывались не только путем нанесения отдельных ударов небольшими группами самолетов, но и в форме воздушных операций. Одна из таких операций была проведена соединениями АДД в феврале 1944-го по уничтожению военно-промышленных объектов в столице Финляндии – Хельсинки. Операция проводилась в течение трех ночей, было нанесено три массированных авиационных удара. В итоге выведены из строя многие объекты, усилилось движение демократических сил Финляндии за выход страны из гитлеровской коалиции. Однако подобных операций было проведено мало. Всего за войну на действия по объектам глубокого тыла противника АДД выполнила только четыре процента самолетовылетов.

К концу 1944 года в составе АДД было уже 9 авиационных корпусов (22 дивизии, 66 полков). Самолетный парк составлял 2017 бомбардировщиков. В состав также входили часть сил Гражданского воздушного флота (ГВФ) и Воздушно-десантные войска. В общей сложности АДД имела 2608 самолетов .

Постановлением ГКО от 6 декабря 1944 года АДД была реорганизована в 18-ю воздушную армию (ВА) с передачей управлений 5, 6, 7 и 8-го авиакорпусов и некоторых полков в другие ВА фронтов. В составе 18-й ВА осталось четыре авиакорпуса, 19 дивизий, 58 полков, 1461 самолет и 1627 экипажей, она продолжала оставаться эффективным средством в руках Ставки ВГК.

О мощи 18-й ВА свидетельствует дневной массированный удар по укреплениям Кенигсберга в апреле 1945 года, нанесенный по решению Генерального штаба 514 дальними бомбардировщиками (при обеспечении 118 штурмовиками Ил-2 и пикирующими бомбардировщиками Пе-2, 232 истребителями). На опорные пункты и форты в течение 60 минут обрушились авиабомбы общим весом 550 тонн. В результате укрепления города-крепости были разрушены и войска 3-го Белорусского фронта вошли в город.

Еще более мощный и плотный, но уже ночной массированный авиационный удар ДА нанесла в день начала Берлинской операции – 18 апреля 1945 года. В нем приняли участие 750 дальних бомбардировщиков.

За годы войны ДА произвела около 220 тысяч боевых самолетовылетов, сбросив на врага до двух миллионов 266 тысяч бомб общим весом 202 тысячи 128 тонн (почти 1/3 всех бомб, сброшенных на врага всей советской авиацией).

В интересах Сухопутных войск и проводимых ими важнейших операций АДД выполнила свыше 80 000 самолетовылетов, сбросив 87 982 тонны бомб.

В ходе войны ДА потеряла 3570 самолетов, в большинстве случаев вместе с экипажами. Ее действия, вклад личного состава в разгром фашистского агрессора получили всеобщее признание: стали гвардейскими пять корпусов из девяти, 12 авиадивизий из 22, 43 авиаполка из 66 , многие части и соединения получили почетные наименования. Орденами награждены семь авиадивизий и 31 авиационный полк. Более 20 тысяч авиаторов отмечены орденами и медалями, 269 удостоены звания Героя Советского Союза, а шести летчикам оно было присвоено дважды.

В этом разделе представлены самолеты дальней авиации, которые составляли ее основу от зарождения, становления и развития до настоящего времени. От первых самолетов - до современных образцов, стоящих на вооружении в Дальней авиации России.

От "Ильи Муромца" - до Ту-160 "Белого лебедя".

В-25 «Митчелл» Средний бомбардировщик, двухмоторный цельнометаллический моноплан с двухкилевым оперением. Спроектирован в КБ американской фирмы «North American». Первый полёт опытная машина совершила в январе 1939 г. Из 5815 выпущенных экземпляров 862 поставлено в СССР согласно договору о военной помощи союзников (ленд-лиз). Первые самолёты в Советский Союз попали в апреле 1942 г, массовая поставка (главным образом, через Аляску по трассе Алсиб) началась с 1943 г. Поначалу В-25 (в советских документах обозначался как «Б-25») определили во Фронтовую авиацию, однако скоро признали более целесообразным применять его как дальний бомбардировщик в составе АДД. Экипаж – 5-6 человек.

Самолёт Ту-4 был создан в КБ А.Н. Туполева на базе американского дальнего бомбардировщика В-29 «Суперфортресс» и первоначально имел обозначение Б-4.

Поскольку В-29 уже «проявил себя в деле» над Японией, Сталин в конце 1945 г. приказал Туполеву сделать копию. Созданию бомбардировщика придавалось государственное значение. Самолёт готовился к сроку окончания работ над первой советской атомной бомбой. К весне 1947-го первую опытную машину построили в Казани на заводе № 22.

Тяжёлый стратегический бомбардировщик М-4 (3М) был создан в КБ В.М. Мясищева. Похолодание в отношениях бывших союзников по антигитлеровской коалиции, начавшееся сразу после окончания войны, приобретало все более напряжённый характер. Демонстрация американцами атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки заставляло и советскую сторону форсировать темпы создания собственной атомной бомбы. Бомба в СССР скоро появилась, но этого было мало – требовалось создать и её носитель, способный донести «груз» до Америки – главного врага в набиравшем обороты противостоянии.

Самолёт Ту-16 – первый советский дальний реактивный бомбардировщик со стреловидным крылом. Машина оснащалась двумя двигателями конструкции Микулина РД-3М. 27 апреля 1952 года первый полёт на ней совершил лётчик-испытатель фирмы Туполева Н.С. Рыбко. Несмотря на то, что машины не добирали по заданной дальности (первые реактивные двигатели отличались «прожорливостью»), Сталин распорядился запускать самолёт в серию.

Серийно Ту-16 производился с 1953 по 1963 год на трёх заводах - № 22 в Казани, № 64 в Воронеже и № 18 в Куйбышеве. Всего построено 1507 машин.

Стратегический бомбардировщик и ракетоносец, единственный в мире самолёт такого назначения с турбовинтовыми двигателями. Характеристики первых носителей атомного оружия Ту-4 и Ту-16 были весьма скромными по тем масштабам, которые диктовала «холодная война». Нужны были стратегические межконтинентальные бомбардировщики. Задание на такую машину ОКБ А.Н. Туполева получило весной 1950 г. Самолёт создавался в бригаде Б.М. Кондорского.

С начала 1950-х гг. возможности зенитных ракет быстро росли. Потребовалось создать ударный самолёт, способный на сверхзвуковой скорости преодолевать систему ПВО потенциального противника. Дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 был создан в ОКБ А.Н. Туполева. Опытная машина называлась «105». Работы по ней вёл главный конструктор Д.С. Марков. Самолёт имел стреловидное крыло и узкий фюзеляж. Двигатели располагались сверху хвостовой части фюзеляжа.

Сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец. Начал разрабатываться как комплекс в ОКБ А.Н. Туполева (главный конструктор – Д.С. Марков) в 1965 г. на замену бомбардировщика Ту-22. Самолёт имел изменяемую геометрию крыла и мог преодолевать систему ПВО потенциального противника на малой высоте. В создаваемый ударный комплекс входила и новая ракета Х-22. Самолёт предназначался для вооружения полков Дальней и морской авиации.

Для снижения расходов на поддержание должного уровня лётной подготовки экипажей Дальней Авиации решено было использовать более дешёвые самолёты, но с полным комплектом оборудования, аналогичного тому, который стоит на бомбардировщиках. Оптимальным признали самолёт Ту-134. Постановление правительства о создании лайнера вышло 1 августа 1960 г., а 29 июля 1963 г. самолёт впервые поднялся в воздух (лётчик А.Д. Калина). С августа 1967 г. самолёт начал выполнять регулярные рейсы в ГВФ.

Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик и ракетоносец. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием объектов на континентальных ТВД. Создан в ОКБ им. А.Н. Туполева.

Бурное развитие ракетных средств на западе в 1950-1970-х годах оставляло мало шансов дозвуковым бомбардировщикам Ту-95 и 3М долететь до цели. Поэтому авиаконструкторам была поставлена создания новых ударных комплексов, способных на малой высоте и сверхзвуковой скорости преодолевать ПВО противника.

Ил-78

Специализированный самолёт-заправщик Ил-78 создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76. Машина начала проектироваться в ОКБ С.В. Ильюшина в соответствии с постановлением правительства от 10 марта 1982 г. на базе Ил-76М. Кормовое оборонительное вооружение при этом демонтировали. Задание предусматривало возможность как воздушной, так и наземной заправки, днём и ночью.

Первый полёт Ил-78 состоялся 26 июня 1983 г. В воздух самолёт поднял экипаж В.С. Белоусова. Отработку заправки в воздухе вёл экипаж С.Г. Близнюка.

23 декабря дальней авиации ВКС Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник. Летчики, техники и все, кто имеет отношение к отечественной дальней авиации, то есть стратегическим бомбардировщикам и ракетоносцам могут поднять бокал шампанского, еслси они, конечно, не на дежурстве. Дата выбрана не случайно.

23 декабря 1914 года, всего через три с половиной месяца после начала Первой Мировой войны, впервые в мире была создана эскадра тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец», по поводу чего последний российский император Николай II утвердил соответствующее решение военного совета Российской армии. Первым начальником эскадры стал инициатор ее создания, генерал-майор Михаил Шидловский – член Госсовета Российской империи и председатель правления акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода, где делались первые в мире «Ильи Муромцы».

Высочайшее распоряжение день в день совпало с другой знаменательной датой: ровно за год до этого, 23 декабря 1913 года четырехмоторный гигант «Илья Муромец» впервые поднялся в небо. Так что когда в 1999 году главнокомандующий ВВС Российской Федерации Анатолий Корнуков в своем приказе устанавливал новый профессиональный праздник для своих подчиненных, у него было сразу два веских повода выбрать именно эту дату.

За 103 года отечественная дальняя авиация стала одним из главных элементов сил стратегического сдерживания в одной компании с ракетными войсками стратегического назначения и подводными ракетоносцами. Сегодня на вооружении Российской армми стоят, конечно, не «Муромцы», а куда более современные самолеты – Ту-95 и Ту-160, и несут они куда более серьезное оружие. Но преемственность сохраняется: выполняющий сегодня боевые полеты стратегический ракетоносец Ту-160 с бортовым номером 06 в память о предке носит имя «Илья Муромец».

Русский богатырь «Илья Муромец»

Первый в мире тяжелый четырехмоторный бомбардировщик С-22 «Илья Муромец» получил имя легендарного русского богатыря не просто так. Его предшественник – первый в мире четырехмоторный самолет – назывался более абстрактно - «Русский витязь». По некоторым данным, создатель этих тяжелых машин, знаменитый русский, а затем американский авиаконструктор Игорь Сикорский планировал построить целый ряд тяжелых самолетов, каждый из которых носил бы имя былинного богатыря.

«Русский витязь» с самого начала создавался как самолет дальней войсковой разведки. А вот его наследник стал первым в мире пассажирским лайнером. Он получил первый в истории авиации отделенный от пилотской кабины пассажирский салон, предназначенный для размещения полутора десятков человек. Этот салон не только имел остекление и спальные комнаты, но даже ванную с туалетом и отопление, которое работало за счет выхлопных газов двигателей.

В самолете были даже предусмотрены двери для выхода из салона на поверхность нижних крыльев, где, как предполагалось, пассажиры могли бы при желании проветриться в полете (тогдашние скорости и высоты позволяли делать это почти без риска).

Начало Первой Мировой быстро заставило самолетостроителей перейти на военные рельсы, и вместо пассажиров «Илья Муромец» начал брать на борт бомбы. В первой эскадре было всего четыре самолета – больше к тому времени построить просто не успели. Но всего за три года войны их произвели уже 76, из которых в войска поступили 60 машин. Использовались они вплоть до конца Гражданской. В последний боевой вылет «Илья Муромец» отправился 21 ноября 1920 года. После этого легендарный самолет вернулся к своему исходному назначению: шесть самых крепких машин в 1921 году стали обслуживали первую в Советской России почтово-пассажирскую линию Москва-Орел-Харьков и за 43 рейса перевезли 60 пассажиров и более 2 т грузов.

Не одних рекордов ради: зачем СССР сверхдальние полеты

Тридцатые годы ХХ века стали временем, когда авиация брала один рекордный рубеж за другим: быстрее, выше, дальше. Первое время военные и гражданские самолеты мало отличались друг от друга. Летающие машины, выполнявшие рекордные полеты, были не совсем военными, но и не совсем гражданскими. Например, знаменитый самолет АНТ-25 имел второе имя – РД, что чаще всего расшифровывалось как «Рекорд дальности». Впрочем, знающие люди понимали, что эту аббревиатуру без ущерба для смысла можно расшифровать и как «Разведчик дальний». Уникальный РД летом 1937 года перенес из СССР в США два экипажа рекордсменов: Валерия Чкалова и Михаила Громова. После чего РД запустили в производство малой серией – для военных нужд. В войска он поступал под индексом АНТ-36 или ДБ-1, то есть «Дальний бомбардировщик первый».

Фото: Викимедия

Фото: Викимедия

Военным был и самолет-рекордсмен АНТ-37бис «Родина», на котором в 1938 году женский экипаж под командованием Марины Расковой установил женский мировой авиационный рекорд дальности полета. По сути, это был тот же ДБ-2, то есть «Дальний бомбардировщик второй», доработанный специально для рекордного полета. В качестве основы для «Родины» и ее строевых вариантов был взят все тот же АНТ-25, или РД: не зря Чкалов и Громов испытывали эту машину в самых экстремальных условиях над Северным Ледовитым океаном.

К началу Великой Отечественной войны дальняя авиация СССР располагала 1333 самолетами. Многие из них не уступали германским бомбардировщикам – по крайней мере, в дальности полета. Именно эти особенности отечественных машин позволили нашим летчикам в самые трудные дни августа 1941 года совершить то, что всему миру казалось просто невозможным: бомбардировки Берлина. И хотя реальный ущерб, нанесенный вражеской столице, был невелик, куда важнее был ущерб психологический: берлинцам наглядно дали понять, что СССР не только не собирается сдаваться, а способна наносить серьезные удары.

Фото: Викимедия

Фото: Викимедия

Первыми Берлин атаковали дальние бомбардировщики ДБ-3 Балтийского флота в ночь на 8 августа 1941 года. Затем в ночь на 11 августа на бомбежку отправились более «дальнобойные» и грузоподъемные самолеты – начавшие поступать в войска перед самой войной ТБ-7 (позднее переименованные в Пе-8) и Ер-2.

В общей сложности в налете участвовали 10 дальних бомбардировщиков. А всего за неполный месяц – с 8 августа по 5 сентября – советские ВВС нанесли девять бомбовых ударов по Берлину и другим городам Германии, сбросив 311 фугасных и зажигательных бомб.

«Дипломатический бомбардировщик» Пе-8

Поскольку советские бомбардировщики в начале войны обладали наибольшей дальностью полетов (сопоставимую дальность имели тогда только американские «Летающие крепости» В-17), то именно одной из наших крылатых машин в 1942 году выпала честь осуществить секретную миссию: доставить наркома иностранных дел Вячеслав Молотова на переговоры в Лондон, а затем в Вашингтон и обратно. Командовал экипажем бомбардировщика с бортовым номером 42066 майор Эндель Пусеп, эстонец, один из участников налета на Берлин 10 августа 1941 года.

Фото: Викимедия

Фото: Викимедия

Подготовка к дипломатическому перелету была настолько секретной, что в германской разведке о нем узнали только после того, как Вячеслав Молотов выполнил возложенную на него миссию, заставив-таки Великобританию и США подписать соглашения о взаимопомощи в борьбе с Германией и ее союзниками. Поэтому полет на Запад проходил относительно безопасно – насколько вообще может быть безопасным полет над зоной боевых действий.

Единственным элементом комфорта, которым конструкторы смогли обеспечить министра и его сопровождающих, был обрудованный в фюзеляже самолета специальный отсек с кислородным оборудованием на шесть человек.

Министр Молотов был одет так же, как и весь экипаж, – в меховой комбинезон, шлем и унты. Как он сам потом сказал, на борту он перестал быть «вторым человеком в стране»

Вылетевший из Москвы Пе-8 пролетел над Балтийским и Северным морями и 19 мая приземлился в Северной Шотландии, откуда главу Наркоминдела доставили в Лондон. Через 9 дней Пе-8 оказался уже в Вашингтоне, откуда 12 июня Молотов, еще раз посетив Лондон, вернулся в Москву.

Примечательно, что о подписании важного документа советские и западные газеты сообщили, когда «дипломатический бомбардировщик» еще находился в Англии. В Берлине тут же отдали приказ любой ценой уничтожить Пе-8 с Молотовым на борту, но выполнить этот приказ летчики Люфтваффе так и не сумели.

Когда США нанесли первые и последние в мировой истории атомные бомбовые удары по Хиросиме и Нагасаки, стало понятно, что Советскому Союзу необходимо срочно восстановить военно-стратегический паритет. Но если работы над советской атомной бомбой шли уже полным ходом, то создать для нее носитель было труднее. Причина была проста: в ходе Великой Отечественной войны основное внимание авиапромышленности сосредоточилось на фронтовой авиации, а тут требовался самолет, способный преодолевать гораздо большее расстояние. Поскольку быстро создать такую машину было нереально, правительство поддержало идею авиаконструктора Владимира Мясищева: скопировать подходящий по параметрам американский бомбардировщик В-29 «Суперкрепость». Естественно, что США идея не очень нравилась, и предоставлять самолеты в распоряжение СССР американские ВВС отказались наотрез. Тогда советские авиаконструкторы решили воспользоваться удачно подвернувшимся случаем. В этот момент на советскую территориию совершили вынужденную посадку две «Суперкрепости», получившие повреждения после налетов на Японию. Их и стали копировать.

Фото: Викимедия

Фото: Викимедия

Поскольку времени было мало, американскую машину фактически воссоздали как есть. Главная трудность была только в переводе размеров деталей и узлов из дюймовой системы в метрическую, чтобы их могла выпускать отечественная промышленность.

На самолете заменили американские моторы на более мощные советские, усилили оборонительное вооружение и поставили советскую радиостанцию. В остальном Ту-4 был мало отличим от своего американского прародителя.

Это дало советским летчикам повод шутить: дескать, американский самолет заставили носить советскую атомную бомбу!

Ту-104: демобилизованный бомбардировщик

Начало реактивной эры в авиации в первый момент как будто вернуло ее к началу ХХ века, когда самолеты только-только пробовали свои крылья. Несмотря на то, что к концу Второй Мировой войны военные и пассажирские машины уже довольно сильно отличались друг от друга, появление реактивного двигателя заставило авиаконструкторов вновь сблизить их между собой: отрабатывать новые решения было удобнее на единых прототипах. Именно так поступили и в советском авиационном КБ академика Андрея Туполева, когда в 1954 году перед ним была поставлена задача создать первый отечественный реактивный пассажирский лайнер.

Фото: Викимедия

Фото: Викимедия

К тому времени уже вовсю летал первый советский реактивный бомбардировщик и ракетоносец Ту-16 – уникальная машина, которая прослужила в советской и российской Дальней авиации больше полувека. Самолет получился настолько удачным, что строить первый отечественный реактивный лайнер решили на его основе. Для этого пришлось немного увеличить диаметр фюзеляжа и опустить пониже крыло. Все остальные конструктивные элементы остались без существенных изменений.

Ту-104, конечно, не был таким долгожителем, как Ту-16: если последние боевые модификации «шестнадцатых» сняли с вооружения аж в середине 1990-х, то «сто четвертые» вывели из эксплуатации уже в 1979 году – через 25 лет. Но и четверть века – тоже неплохо для самолета, который в течение двух лет – с 1956 по 1958 годы – был единственным в мире летающим реактивным пассажирским лайнером!

Рекордсмены современной российской дальней авиации

В том, что самолеты, стоящие на вооружении Дальней авиации ВКС России, не устарели и по-прежнему являются грозным оружием, и российские, и иностранные военные убедились в ходе боевой операции ВКС России в Сирии. Основу сегодняшней российской дальней авиации составляют самолеты, разработанные в ОКБ имени Андрея Туполева – Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Из этой троицы именно «девяносто пятые» и «сто шестидесятые» записали на свой счет наибольшее число рекордных показателей.

Фото: Alex Beltyukov, Викимедия

Фото: Alex Beltyukov, Викимедия

Ту-95, например, является самым скоростным в мире самолетом с винтовым движителем и единственным серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями. Свою службу этот бомбардировщик начал еще в 1956 году, но до сих пор он имеет существенные преимущества перед своими реактивными собратьями. Например, его сложнее обнаружить спутникам разведки, которые ориентированы на поиск реактивной струи вражеских самолетов.

Что касается Ту-160, то эта машина – наследница Ту-22М, одного из первых в мире тяжелых бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. За 30 лет, которые «сто шестидесятый» находится на вооружении, он сохранил все свои рекордные показатели. Во-первых, это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Во-вторых, это самый большой и быстрый самолет с изменяемой геометрией крыла. В-третьих, Ту-160 – самый тяжелый боевой самолет в мире, который способен нести бомбовую нагрузку, которую не поднимет ни один другой современный бомбардировщик. И в-четвертых, он самый быстрый из бомбардировщиков, стоящих на вооружении во всем мире.